ж„Ҹеӣізҡ„гҒӘж“ҚдҪңгӮ’гҒЁгӮӮгҒӘгӮҸгҒӘгҒ„гӮігғігғҲгғӯгғјгғ«гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжҺЁеҜҹ

еүҚеӣһгҒҫгҒ§ж„Ҹеӣізҡ„гҒӘж“ҚдҪңгӮ’иЎҢгӮҸгҒҡгҒ«гғңгғјгғ«гӮ’гӮігғігғҲгғӯгғјгғ«гҒҷгӮӢдҫӢгӮ’иҰӢгҒҹгҖӮ

гҒ“гҒ“гҒ§гҒҜгҒқгҒ®гғЎгӮ«гғӢгӮәгғ гӮ’иҖғгҒҲгӮӢгҖӮ

йҖҡеёёгғӯгғігӮ°гғңгғјгғ«гӮ’жүұгҒҶе ҙеҗҲгҖҒгғңгғјгғ«гҒ®йҖҹгҒ•гҒ®ж–№гҒҢдәәгҒ®йҖҹгҒ•гӮҲгӮҠгӮӮеӨ§гҒҚгҒ„гҖӮ

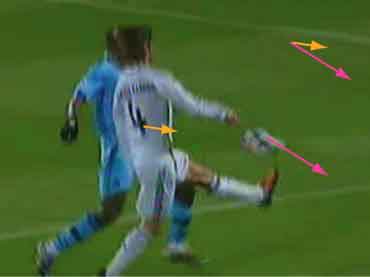

еӣігҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгғ”гғігӮҜгҒ®зҹўеҚ°гҒҜгғңгғјгғ«гҒ®йҖҹеәҰгӮ’гҖҒгӮӘгғ¬гғігӮёгҒ®зҹўеҚ°гҒҜеҸ—гҒ‘жүӢгҒ®йҖҹеәҰгӮ’жҰӮеҝөзҡ„гҒ«иЎЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

жҺҘи§ҰзӣҙеүҚгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰдёЎиҖ…гҒ®йҖҹеәҰгҒҜеӨ§гҒҚгҒ•гҒҢз•°гҒӘгӮҠгҖҒеҗ‘гҒҚгӮӮгҒҡгӮҢгҒҹзҠ¶ж…ӢгҒ«гҒӮгӮӢгҖӮ

гғңгғјгғ«гҒЁгҒ®жҺҘи§ҰгҒҢиө·гҒ“гӮӢгҒЁи¶іе…ҲгҒ®еӨүеҪўгҒҢе§ӢгҒҫгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®жҷӮгҖҒи¶іе…ҲгҒЁгғңгғјгғ«гҒҜжҺҘи§ҰгӮ’дҝқгҒЈгҒҹгҒҫгҒҫеүҚж–№гҒ«еӢ•гҒҸгҖӮ

гҒқгҒ®йҒҺзЁӢгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгғңгғјгғ«гҒҜи¶іе…ҲгҒӢгӮүйҖІиЎҢж–№еҗ‘гҒЁйҖҶж–№еҗ‘гҒ®еҠӣгӮ’еҸ—гҒ‘жёӣйҖҹгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҖӮ

жңҖзөӮзҡ„гҒ«и¶іе…ҲгҒ®еӨүеҪўгҒҢйҷҗз•ҢгҒ«йҒ”гҒҷгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®жҷӮгҖҒи¶іе…ҲгҒЁгғңгғјгғ«гҒҜгҒ»гҒјеҗҢгҒҳйҖҹеәҰгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгӮҲгҒҸгҖҒгҒҫгҒҹи¶іе…ҲгҒҜеӨүеҪўгҒ®йҷҗз•ҢгҒ«гҒӮгӮӢгҒҹгӮҒдҪ“гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰйқҷжӯўгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒҝгҒӘгҒ—гҒҰгӮҲгҒ„гҖӮ

зөҗжһңгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒдҪ“е…ЁдҪ“гҒ®йҖҹеәҰгҒЁгғңгғјгғ«гҒ®йҖҹеәҰгҒҢгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©дёҖиҮҙгҒ—гҒҹзҠ¶ж…ӢгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҜдёЎиҖ…гҒ®зӣёеҜҫйҖҹеәҰгҒҢгӮјгғӯгҒ«иҝ‘гҒ„гҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ“гҒ§жҺҘи§ҰгҒҢзөӮгӮҸгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒ®дҪ“гҒЁгғңгғјгғ«гҒ®й–“гҒ®и·қйӣўгҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©еӨүгӮҸгӮүгҒӘгҒ„гҖӮ

зҸҫе®ҹгҒЁгҒ—гҒҰдёЎиҖ…гҒ®и·қйӣўгҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©еӨүгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮ

зӣёеҜҫйҖҹеәҰгҒҢгӮјгғӯгҒ«иҝ‘гҒ„гҒ“гҒЁгҒҜгҖҒйҒёжүӢгҒӢгӮүиҰӢгҒҰгғңгғјгғ«гҒҢжӯўгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒж¬ЎгҒ®гғ—гғ¬гғјгҒ«з§»гӮҠгӮ„гҒҷгҒ„гҖӮ

гҒ“гҒ®йҒҺзЁӢгҒҢиө·гҒ“гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«йҮҚиҰҒгҒӘгҒ“гҒЁгҒҜгғңгғјгғ«гҒЁи¶іе…ҲгҒҢгҒӮгӮӢжҷӮй–“гҖҒдёҖдҪ“еҢ–гҒ—гҒҰеӢ•гҒҸгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒи¶ігҒҢгғңгғјгғ«гҒ«дјқгҒҲгӮӢеҠӣгҒҜејҫжҖ§зҡ„гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжңӣгҒҫгҒ—гҒ„гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ

гҒӨгҒҫгӮҠжҺҘи§ҰгҒ®жңҖеҲқгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜйқһеёёгҒ«е°ҸгҒ•гҒҸгҖҒеӨүеҪўгҒ®еў—еӨ§гҒЁгҒЁгӮӮгҒ«еӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘеҠӣгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒқгӮҢгӮ’зӨәе”ҶгҒҷгӮӢж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮігғігғҲгғӯгғјгғ«гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

пјҲз”»еғҸеҮәеұ•пјҡwww.youtube.com/watch?v=ir2voHcPvbU вҖ»йқһе…¬й–Ӣ Zinedine ZIDANE trapping compilation - christinayan - 1:35)

гҒ“гҒ®гӮігғігғҲгғӯгғјгғ«гӮӮеҸ—еӢ•зҡ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒқгҒ®зү№еҫҙгҒҜгғңгғјгғ«гҒЁгҒ®жҺҘи§ҰеҫҢгҖҒи¶ійҰ–гҒӢгӮүе…ҲгҒ«жҢҜеӢ•гҒҢиҰӢгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

жҢҜеӢ•гҒҜйқҷжӯўз”»гҒ§гҒҜеҲӨеҲҘгҒ—гҒҘгӮүгҒ„гҒҢгҖҒйҖЈз¶ҡиЎЁзӨәгӮӮгҒ—гҒҸгҒҜе…ғеӢ•з”»гҒ®1еҲҶ35з§’гӮҲгӮҠзўәиӘҚеҸҜиғҪгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжҢҜеӢ•гҒҜгҖҒи¶ігҒ®жң«з«ҜйғЁеҲҶгҒҢз·ҠејөгҒӢгӮүй–Ӣж”ҫгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„йҷҗгӮҠзҷәз”ҹгҒ—гҒӘгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ

гҒҫгҒҹжҢҜеӢ•гҒҢиө·гҒ“гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒдҪ•гӮүгҒӢгҒ®ејҫжҖ§зҡ„гҒӘеҠӣгҒҢеғҚгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ«иҰӢгҒҹгӮігғігғҲгғӯгғјгғ«гҒҢзҸҫе®ҹгҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүжҺЁеҜҹгҒ—гҒҰгҖҒи¶ігҒ®жң«з«ҜйғЁеҲҶгҒҢз·ҠејөгҒӢгӮүй–Ӣж”ҫгҒ•гӮҢгҒҰгғңгғјгғ«гҒЁжҺҘи§ҰгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҖҒеҸ—еӢ•зҡ„гҒӘгӮігғігғҲгғӯгғјгғ«гҒҢжҲҗеҠҹгҒҷгӮӢиҰҒ件гҒҢиҮӘ然гҒ«жәҖгҒҹгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ

ж¬ЎеӣһгҒҜгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гӮҲгӮҠгӮӮж„Ҹеӣізҡ„гҒӘж“ҚдҪңгҒҢеҸҜиғҪгҒӘзҠ¶жіҒгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгӮігғігғҲгғӯгғјгғ«гӮ’иҰӢгӮӢгҖӮ

гҖҗи№ҙзҗғиЁҲз”»гҖ‘гӮҲгӮҠгҖҖвҖ»гҒ“гҒ®еҶ…е®№гҒҜи№ҙзҗғиЁҲз”»гҒ®гғҹгғ©гғјгӮөгӮӨгғҲгҒЁгҒ—гҒҰдҪңжҲҗгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮи©ізҙ°гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҒ“гҒЎгӮүгҖӮ